災害時の医療

都筑区における災害時の医療体制について

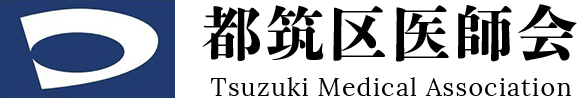

発災時には、医療機関等の通常の診療はできない事が想定されます。負傷者の受診については、混乱が起きることを避けるため、ケガ等の緊急度・重症度に応じて医療機関を選択することになっています。

市内で震度6弱以上の地震が発生した場合、都筑区では、区役所1階にて「仮設救護所」を設置(発災後3日間)し、軽症患者の対応や「黄旗診療所」への案内を行う予定となっています。

「黄旗診療所」とは、軽症者の応急処置が可能な診療所のことですが、その場合は、「診療中」の黄色い旗や黄色いのぼり旗を、薬局は「開局中」の黄色い旗を掲げることになっています。

開所状況や対応可能な診療・処置状況等については、区役所ホームページ等で確認ができるようになります。

また、昭和医科大学横浜市北部病院は、災害拠点病院になっており、重傷者の受入を行いますので、軽症の場合の受診はお控えください。

区民の皆様には、この体制を理解していただき、災害時負傷した際には、適切な受診行動に繋げていただけるようお願いいたします。

重症度について

負傷状況は、上記のイラストに示したように、「軽度の負傷」、「軽症」、「中等度」、「重症」に分類されます。

「軽度の負傷」は、自助・共助による応急手当で大丈夫な状態、「軽症」は、歩行はできるが医師の診察が必要な状態、「中等度」は、歩行できないが生命に危険はない状態、「重症」は、歩行できず生命に危険がある状況です。

重症度別の受診先

上記のイラストに示したように、軽症は、診療中の黄色い旗や黄色いのぼり旗を掲げている医療機関や、区役所1階に仮設救護所を受診します。

中等症の場合は、黄色いのぼり旗を掲げている災害時救急病院に指定されているつづき病院、高田中央病院、牧野記念病院、鴨居病院などに受診します。

重症の場合は、赤い登り旗を立てている災害拠点病院の昭和医科大学横浜市北部病院や昭和医科大学藤が丘病院などを受診してください。

但し、災害時には救急車の出動も平時とは異なるため、自助・共助での移動手段の確保が必要になると想定されます。

災害時医療におけるトリアージ

災害時の医療は、平時と異なり、限られた人的物的資源のなかで最大多数の傷病者に最善を尽くすことが求められます。従って、多数の傷病者を速やかな診療や搬送につなげるため、医療資源の分配順位、すなわち治療の優先順位ごとのトリアージ区分に傷病者を迅速に分類する必要があります。

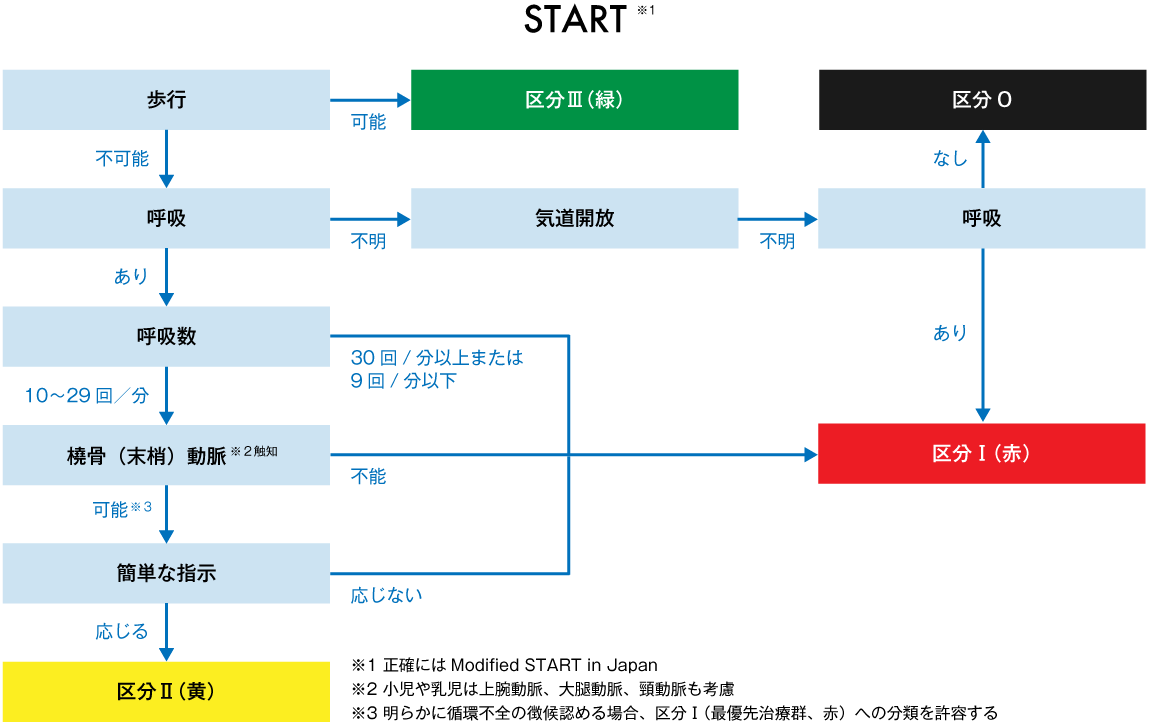

一次トリアージ START法

START(Simple Triage and Rapid Treatment)法とは、呼吸、循環、意識の3つの簡便な生理学的評価を用い30秒程度で迅速に評価する方法です。

- 1. 歩行可能な患者を「緑」に区分

- 2. 歩けない患者のB(A), C, Dを評価し「赤」「黄」「黒」に区分

- 3. 緊急処置は行わない。例外は気道確保、圧迫止血保、圧迫

トリアージ区分

- ・区分Ⅰ赤:最優先治療群 生理学的評価に異常があるもの 救命処置を必要とするもの

- ・区分Ⅱ黄:待機治療群 歩行不能 治療の遅延が生命危機に直接つながらないもの

- ・区分Ⅲ緑:治療不要・軽処置群 歩行可能 必ずしも専門医の治療を必要としないもの 一般に、災害時に最大数となりうる

- ・区分0黒:区分I,II,III以外 死亡もしくは心肺停止,、救命困難、 治療対象外など心肺蘇生を施しても蘇生の可能性が低いもの

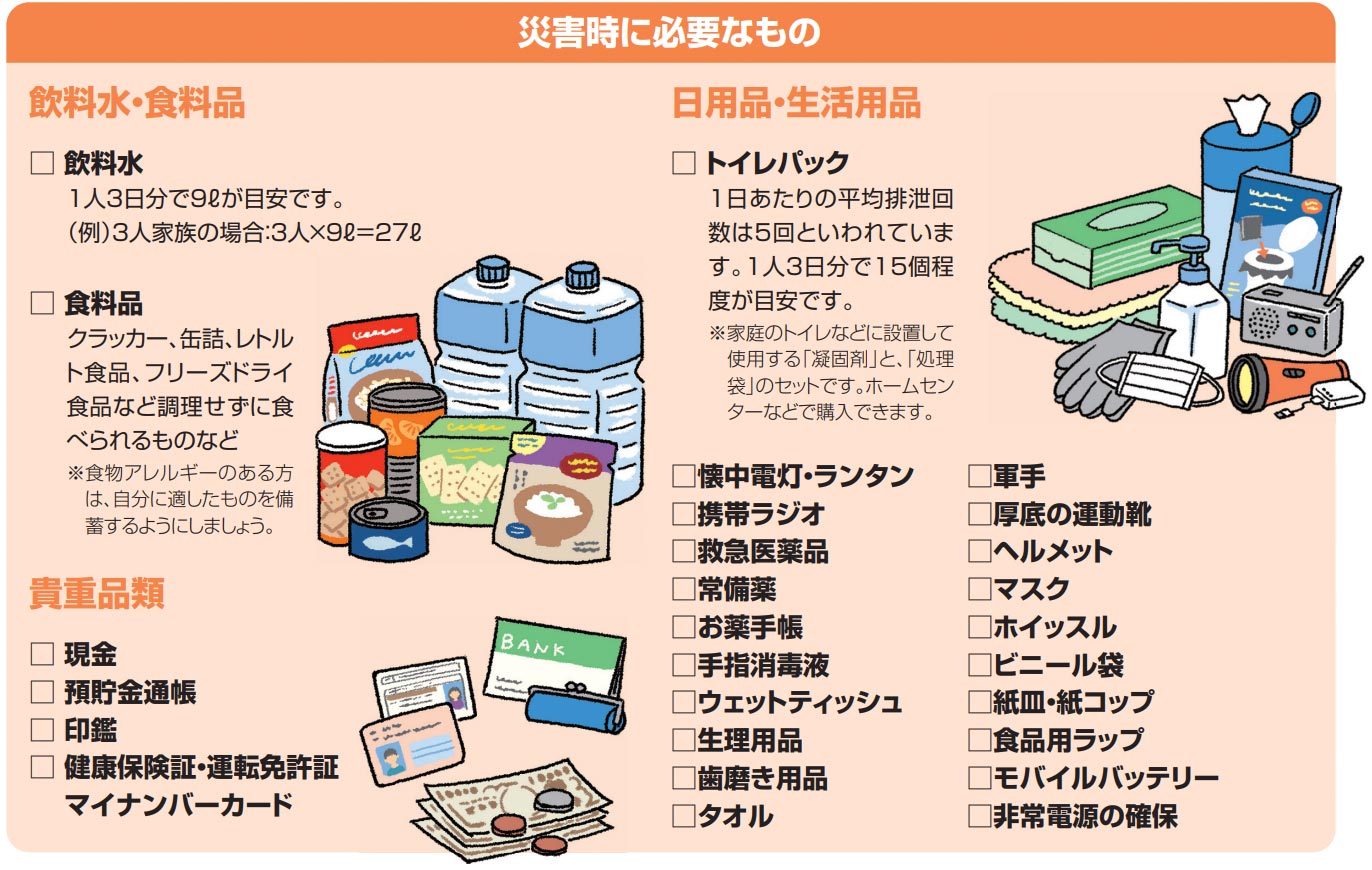

災害時の備えについて

平時からの備えが大切です。発災後、3日間は自分達で乗り越えられる準備をしておくことが大切です。

横浜市では、「横浜市避難ナビ」を作成しています。一人ひとりの避難行動を平時である「いま」から災害時である「いざ」まで一体的にサポートするアプリです。

「横浜市避難ナビ」を利用して、平時「いま」から災害時「いざ」に備えましょう!

「マイ・タイムライン」を使用して、風水害時に在宅避難が可能か、事前に避難行動計画を作ってみましょう!

在宅避難のすすめ

避難所は、地震などで自宅が被災し生活できなくなった場合などに避難生活を送る場所で、横浜市では「地域防災拠点(指定避難所)」と呼んでいます。

災害が起こった時、地域防災拠点で生活をすることは選択肢のひとつに過ぎません。自宅とその周辺の安全が確認できれば、在宅避難を考えてみましょう。

但し、令和6年1月1日に発生した能登地震では、何度も震度5弱以上の余震が発生し、本震では倒壊しなかった住家が、その余震で倒壊した事例もありました。在宅避難をしていても、自宅の倒壊などの危険を感じたら、地域防災拠点などに避難してください。

「在宅避難」のメリットは?

早く日常生活を取り戻すことにもつながり、メリットがたくさんあります!

- 住み慣れた家で、家族と普段に近い環境で生活できます!

- プライバシーも守れるため、ストレスを軽減できます!

- ペットもいつもと同じ環境で、一緒にいられます!

- 感染症のリスクを減らすことができます!

「在宅避難」するためには何が必要?

自宅で被災生活を送るためには、日頃からご自宅に食料品や生活必需品を最低3日分(できれば1週間分)備えておくことが大切です。

自分の家族の性別、年齢、ペットなど、家族構成に応じて必要な備蓄を行いましょう。ある程度多めに備蓄し、それを日常生活で使いながら、減った分を補充する、「ローリングストック」がおススメです!